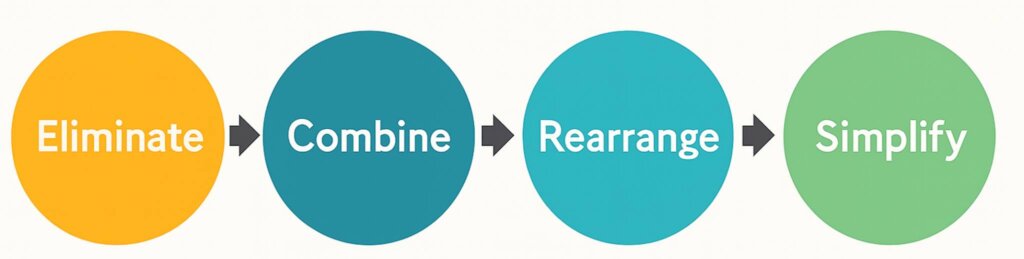

ECRS(読み方:イクルス)は、業務改善を進める際の基本的な4つの視点を示すフレームワークです。

- Eliminate(排除)

- Combine(結合・分離)

- Rearrange(入替え・代替)

- Simplify(簡素化)

上記の頭文字をとったもので、この順番に沿って業務を見直すことで、効率的かつ効果的に改善が進みます。

特にオフィスワークでは、慣習的に続けている作業や二重管理などのムダが潜みやすく、ECRSの視点で定期的に棚卸しすることで、大きな時間短縮やコスト削減につながります。

目次

ECRSの4つの原則と意味

1. Eliminate(排除)

不要な業務や作業をやめられないか考える視点です。

業務そのものをなくすことができれば、コストも時間もゼロになり、改善効果は非常に大きくなります。

例:

- 誰も見ていない定例報告書の作成を廃止

- 参加する意義が曖昧な会議を削減

- 内容が重複している社内承認ステップを撤廃

オフィスワークでは「とりあえずやっている」作業が多く、排除の効果が最も大きい段階です。

自動化や効率化を考える前に、まず「そもそも無くせないか?」のEliminateの視点を意識しましょう!

2. Combine(結合・分離)

似た業務をまとめて一体化(結合)する、または分けたほうが効率的な業務を分離する視点です。

例:

- 各部署が別々に作っている報告書を共通テンプレート化

- 出張申請と経費精算を同一フォームで提出可能に

- 一人が行っていた多工程の業務を役割ごとに担当者を分けて同時進行

結合は作業の重複を減らし、分離はスピードや品質の向上につながります。

3. Rearrange(入替え・代替)

作業の順序や担当者、場所を変えることで効率化を図る視点です。

例:

- 書類の承認フローを役職順から業務関連性順に変更

- 取りに行く頻度順で物の置き場を変更

- 打ち合わせ会場を移動時間の短い場所に変更

- 物理的な移動や待ち時間を減らし、全体の流れをスムーズにします。

Rearrange(入替え・代替)を考えることは「前後の並び替え」で手戻りや待ちを減らしてくれます。

4. Simplify(簡素化)

業務や作業をできる限り簡単にする視点です。

定型化・自動化・マニュアル化によって属人化を防ぎ、誰でも同じ品質で業務を遂行できる状態を目指します。

例:

- 手動で行っているデータの取り込みをRPAで自動化

- 申請フォームの40項目を必須12項目に減らし、残りは自動補完にする。

- 領収書処理をOCRで自動読取

- 定型メールをテンプレート化し、送信予約を設定

なぜ「この順番」で考えるのか

ECRSは E → C → R → S の順番 に沿って改善策を検討します。

これは、上から順に「効果が大きく」「コストや手間が少ない」改善から着手できるためです。

- E(排除) … やめられるなら即コストゼロ

- C(結合・分離) … 工程を整理するだけで効率化

- R(入替え・代替) … 大きな投資なしで流れを最適化

- S(簡素化) … 必要な業務だけを効率化、自動化

業務効率化を考える時によく思いつくのがSimplify(簡素化)ですが、この簡素化・自動化を行う前に、必ず業務の実態を測定・分析し、どの動作や工程を残すかを見極めましょう!

「考えてみれば、そもそもこの業務いらないよね?」という業務をお金を掛けてRPA化するのはお金も時間も無駄になってしまいます。

オフィスワークでの具体的な改善例

ECRSの流れをオフィスワークの具体的例で確認してみましょう。

経費精算

- 排除(E):紙レシート回収と手入力を廃止し、電子領収書のみ受け付け

- 結合(C):領収書提出と承認を同じオンラインワークフローに統合

- 入替え(R):少額精算は事後承認に変更し、処理順を見直し

- 簡素化(S):入力項目を最小化し、自動読取機能を活用

営業レポート

- 排除(E):ほとんど読まれていない詳細項目を削除

- 結合(C):営業ごとのバラバラな様式を共通テンプレート化

- 入替え(R):週報提出→集計→会議の流れを、会議直前に自動集計へ変更

- 簡素化(S):入力を選択式にし、自動でグラフ生成

デジタル業務

排除(E):二重入力をAPI連携やスプレッドシートのVLOOKUPで廃止

結合(C):関連するデータ入力・更新を一つの入力画面や自動同期フローに統合

入替え(R):定期的なデータ反映のタイミングを業務のピーク後に変更し、処理負荷を分散

簡素化(S):Slackやメールの定型連絡はテンプレ化し、定時バッチ処理で自動送信

「自分の業務ならどう当てはめられるだろう?」と考えてみると、何か改善のヒントが見えてくるかもしれません。

定期的に見直すことの重要性

ECRSは一度やって終わりではありません。

人が入れ替わり、ツールが変わり、法規もアップデートされます。

だからこそ、数ヶ月に一度、ECRSの視点で業務を棚卸しする時間を取るのが非常に有効です。

【おすすめの運用】

- 四半期ごとに60~90分の「ECRSスプリント」をチームで実施する。

- “やめた作業/効率化できた時間”を可視化し、浮いた時間の再配分先を決める。

- 改善カンバンで進捗と効果を共有し、成功事例を横展開する。

この定期点検を回し続けるだけで、業務効率はじわじわではなく、段階的に大きく改善するはずです。

いかにECRSでのチェックを仕組み化できるかが大事です。

失敗しないための注意点

ECRSを実施する上で下記の点には注意しましょう。

ついつい効率化=自動化という考えになりがちですが、「そもそもいるのか?」の視点を意識することが大切です。

- 自動化ファーストは危険

無くせる作業を残したまま自動化しても、ムダの自動化にしかなりません。 - 全体最適を意識

一部だけの効率化が全体の遅延や負担増につながらないよう、前後工程も含めて設計します。 - 例外対応は増やしすぎない

ルールを複雑化させないことが維持管理の鍵です。 - 効果測定を行う

数字で成果を確認し、効果の小さい改善は撤退も視野に入れます。

まとめ

ECRSは、業務改善の方向性と優先順位を明確にするための強力なフレームワークです。

特にオフィスワークでは、慣習や前例踏襲で続いている作業が多く、ECRSの視点で見直すだけでも業務時間を大幅に削減できます。

- Eliminate(排除) … 無くせないか?

- Combine(結合・分離) … 一緒にできないか?分けたほうがよいか?

- Rearrange(入替え・代替) … 順番や担当を変えられないか?

- Simplify(簡素化) … 簡単にできないか?

改善は「簡単で効果の大きいこと」から始めるのが鉄則。

まずはECRSの順番で自分やチームの業務を棚卸しし、ムダのない働き方を目指しましょう!